从中国最早职业女外汇交易员到世界最高市值银行家

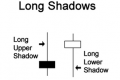

“交易室有电影院那么大,800多名交易员坐在其中忙碌。我走进门,他们齐刷刷地回头看着我。这时我注意到,其中一个女性也没有。” 那是1979年的伦敦金融城,当时英国四大银行之一米兰银行的交易室(Midland Bank,现已并入汇丰控股)。

王丽丽回忆着自己最早结缘金融衍生品交易的情形。正是在伦敦金融城,她成为新中国最早的外汇交易员之一。而那时,即便在西方发达经济体,金融衍生品也才起步不久,女性交易员更是凤毛麟角。

如今,身为全球盈利最高、市值最大的中国工商银行副行长,王丽丽分管的业务之一仍是自己的本行——全球金融市场部。这个部门有100多人,其业务却涉及工商银行近一半的资产,而且“内资银行,无论规模大小,交易员出身的总行级领导,大概只有我一个”,王丽丽言下不无自豪。

虽然她已不再直接从事交易,但我们仍不难感觉出那种出色交易员特有的敏锐思维。王丽丽说:“我会经常去交易室,观察交易员在电脑上一步一步地操作,发现并指出其中可能存在的问题。我也会时常提醒交易员,要真正出类拔萃,他们不能将自己的思维局限于路透或彭博终端的大屏幕,还要关注国外网站上的最新消息,关注国际金融机构的信息披露,关注美国国会在讨论什么,未来几个月内可能会出台什么法案,等等。英国《金融时报》的市场版是一定要看的。要有前瞻性和预见性”她左手边的一张桌子上,赫然摊着一摞打开的“淡三文鱼色”的印刷品,正是号称国际银行家们每日必读的《金融时报》——“除了在英国留学时负担起来实在有些困难,这是30年来我几乎每天必读的”。

自2001年从中国银行加盟中国工商银行任副行长以来,用王丽丽自己的说法,她的成就主要是“带了一支队伍,做了一点贡献,干了一些事情,学了一些知识”。

当时,工商银行国际业务很少,国际结算量才1600多亿美元左右,现在则是7700亿,每年增速都在30%以上。那时,工商银行境外机构寥寥无几,而王丽丽到任后的第二年就将交易室迁往香港,第三年就建起伦敦子行——这是新中国成立以来,中资金融机构首次在境外设立银行。此外,他们还建起了外派国际人才库,加大培训力度,为未来的国际化发展储备更多人才。她表示,我们的目标是将工商银行建成全球最大的贸易融资和国际结算银行。

王丽丽有着异常丰富、自如、率真的面部表情和肢体语言,流露出一种你通常并不会预期能在女性身上发现的那种特立独行的豪气,或者照她自己的说法,有点“大大咧咧”——工作上的事“什么都忘不了”;而处理个人事务时,“总是丢三落四”。

在描述自己30余年的从业经历时,王丽丽口中出现频率最高的词汇是“挑战”、“有趣”或“有意思”。她的目光中透着成功人士特有的自信、机智与穿透力,但并无侵略性,加之经常会爽朗地笑出声来,让人忍不住去想象她在不同的舞台上——从伦敦金融城的交易大厅,到中国银行和工商银行总部大楼,到亚太经合组织(APEC)、国际商会(ICC)和国际掉期与衍生工具协会(ISDA),现身那些或高调或私密的会议,所展现的风采。

“我喜欢富有挑战性的工作。有一段时间我特别痴迷于数学系统设计,痴迷于那种纯粹的智力挑战所带来的乐趣。”王丽丽这样描述自己从事金融工作的初衷。

作为“文革”后的第一批大学生,以优异的成绩毕业于南开大学后,王丽丽被分配到财政部,端起了当时人人艳羡的“铁饭碗”。但她却不满意,“居然”径直找到人事部,要求换到当时的财政部国外业务局—亦即后来的中国银行,从事国际业务。大概从未见过如此“不知天高地厚”的“小字辈”,据王丽丽回忆,人事部的领导看着她“直发愣”—言及此,一阵爽朗的大笑。不过,不知为什么,她的要求竟然获得了批准,而且一下子就将她分到外汇交易室,从事外汇账目管理工作。

她后来才知道,这次看似平常的工作调动背后,经过了一番对她家庭背景和本人表现的周密审查,因为在当时,外汇交易室是个“核心”部门,办公桌上的红色电话机可以直通总理、副总理,而外汇账目也属于国家核心机密。

王丽丽的工作从做账开始,起初还觉得“挺有意思”,经常要接触诸如花旗银行、德意志银行之类当时还多少有些“神秘”的新名词。但没过多久,起初的新鲜感与挑战性消失了,取而代之的是琐碎的例行公事。王丽丽并不讳言当时曾经有过的困惑,包括哭鼻子,“赖”在宿舍里不想上班,被领导“说”的“糗事”。出于对文学的热爱,她甚至一度考虑跳槽到外国文学出版社。

但机遇再度垂青王丽丽。

1979年,中国银行自建国以来首次通过考试从全国范围内选拔优秀的年轻员工赴国外学习。一向争强好胜的王丽丽也报名参加选拔,“一共考了5门,我的成绩全行总分第一”。

“好吧,反正也没出过国,连飞机都还没坐过,有这样一个机会出去看看应该也挺有意思。至于别的理想,等回来再说!”就这样,王丽丽挥别了自己的文学梦,来到伦敦金融城,到当时的英国四大银行——劳埃德银行(Lloyds Bank)、国民西敏寺(National Westminster,现并入苏格兰皇家银行集团)、巴克莱和米兰银行学习。一位英国同行曾问过她想做什么业务,她随口说“期权”。英国同行不禁莫名惊诧:“中国的银行有这项业务吗?”对于当时中国银行业同国际同业间的差距,王丽丽至今记忆犹新。

女性交易员在当时是“性别少数派”,身为“少数派”的一员,本身就是一件值得自豪的事。一个听起来像玩笑,但却颇为真实地描述伦敦金融城交易员生存状态的说法是,交易员的寿命比一般人短,离婚率比一般人高,因为交易员用脑过度,容易兴奋,而且,全球金融市场一天24小时交易,交易员的作息时间同圈外人也有时差,同家人的沟通自然受到很大影响。

外汇交易员们有自己的小圈子。每天午餐时,他们会聚在金融城的几间酒吧里,既是“偷得浮生半日闲”,让一直紧绷着的神经松弛一下,也是为了交流信息。当时,中资机构的外事纪律还颇为僵化,不允许中方工作人员涉足酒吧之类的地方。但王丽丽还是偷偷地跑去。在酒吧里,王丽丽同男性交易员们一起挤在长凳上,觥筹交错间,交换着诸如“近期美元走势如何”之类的话题。这么做其实颇有风险,“如果被领导抓住,我一定会被遣送回国的”,王丽丽笑着回忆道。但不去与同行沟通、交流信息,“根本没办法开展业务”,因此,这样的风险也是不得不去承担的—如果你真的想做出点成绩,而不是“做一天和尚撞一天钟”。

做了16年交易员,因为熟谙业务且精通英语,其间王丽丽得到诸多令人艳羡、甚至嫉妒的学习机会。除了外汇和衍生品交易,王丽丽还有机会陪同总行领导出访世界各地,以致经常会被误认为是领导的翻译或秘书。

“到国际资本市场借钱”是这些出访的重要内容之一。1980年代初,国家的政策是努力保证外汇储备不低于100亿美元。1981年12月31日,中国的外汇储备终于突破了百亿美元大关。今天,我们已习惯了20000亿美元外汇储备所带来的种种烦恼,很难想象当年的筚路蓝缕。

对王丽丽而言,为借款而展开的频繁谈判,是接触和学习当时国际金融创新前沿的大好机遇。“他们究竟如何能将固定利率折算成浮动利率,将利率降到LIBOR(伦敦银行间市场隔夜拆借利率)以下,居然还能有钱赚?如果我借了这笔钱,转手在货币市场上以LIBOR贷出,立刻就能赚到钱。当时感觉‘这太神奇了’,我的兴奋点一下就被调动起来。不厌其烦地问对方到底是怎么算出来的,从中了解到如何利用衍生品、票据之类的工具,以及各司法区不同的税收政策,造出复杂、精妙的模型”,所有这些,在当时的中国金融业界,可谓闻所未闻。“你说金融是不是很奇妙?!其中的精妙之处,由不得你不感兴趣,不去投入其中,不去努力学习。”谈及此,王丽丽的双眸绽放出兴奋的光彩,而后她又不忘补上一句:“其实,我觉得自己还是挺擅长创新的,不像一般说的所谓女性在金融界会更‘稳健’什么的。”言罢,又是爽朗一笑。

“创新是一个银行的生命力所在,在我分管的业务中,我一定要不断创新,不要沉闷,要大家都有一种兴奋感、成就感、满足感,感觉自己对银行有贡献,对社会有意义,自己的人生有意义。”王丽丽如是说。

“说起来你可能不信,我的每一次升迁都不是自己刻意经营的。最‘拽’的一次,被提升为(中国银行)行长助理时,我居然去找常务副行长,说我不想干,不想去19楼(中行总行领导层办公的楼层)。”

拥有英国伯明翰大学MBA学位的王丽丽,在描述自己的领导经历时,给出的答案却同正统的商学院教育大相径庭。的确,同她那份让人艳羡的简历形成反差的是,王丽丽看上去是那种对经营仕途不萦于心的人,否则,她应该不会有那种清澈的、比实际年龄年轻得多的眼神,以及那种洒脱、爽朗的风度。这一点与她所讲述的个人职业发展历程也颇为契合。

从英国回国后不久,一天领导找到王丽丽,慰勉有加地说:“小王啊,以后可要承担更多的重任呀!”其时,年轻的王丽丽显然还没学会“闻弦歌而知雅意”,听不出来这其实是升职的前兆,既没有试着多探些领导的口风,也没有客套一番,只是“大大咧咧”地表示,肯定会把工作做好。

不久,王丽丽成为中国银行“文革”后首批提拔到副处级岗位的三位青年才俊之一。

在王丽丽看来,经营仕途经济总需要动些专业之外的心思,如果自己能把握住,当然没什么不好,但有的人把握不住,心思动得多了,结果偏离得太远。她表示宁愿做一个“专业干部”,努力做好自己分内的工作,在专业方面不断提升,超越自己,而其他的事则顺其自然。

国外金融界常见的一种说法是,交易员要改变职业轨迹,成为一个成功的领导人,需要克服的一项重大挑战是人际能力,或曰沟通能力,因为交易员的工作更多是和数字打交道,缺乏处理“人”的问题的历练。

对这种成见,王丽丽不以为然。在王丽丽看来,无论从事什么工作,底线还是“做人”,“(有效地行使领导力)其实不在于你是否辩才无碍、长袖善舞。原则只有一条,对别人好,就是对自己好。人嘛,要学会‘舍得’,该吃亏时就得吃亏,没什么大不了的。”

王丽丽认为,做领导,首先自己的业务要强、要精,这是基础。达到一定层次后,还要有战略思维。“在中国银行,我做过外汇基金部主任,做过信贷管理部负责人,做过风险管理部老总;在工商银行,我分管公司业务部达6年之久,此外,资产负债、法律事务、改革方案,我都做过。好像银行业务我基本上都有所涉猎。而且,我在若干国际组织长期任职,懂得在大背景下进行宏观战略思考。你说我有什么好紧张的?没有。”

那么,在日常工作中,王丽丽又是如何行使领导力的呢?

“对于我分管的部门,我都会事无巨细地告诉相关人员要做什么、要怎么做、要遵循什么步骤、程序,一个月后要做什么、一年后要做什么,什么时间节点上应该向我汇报什么,等等。我的所有批示都很具体。有一段时间,每周我会给我分管的所有部门主管发一个督办单,这样,即便相关人员自己忘记了,我也都记得。这种做法后来虽然取消了,但我还是记得很清楚,如果布置的工作没有及时完成,还是一样督办。”

王丽丽回忆着参加APEC峰会时的情景,脸上洋溢着幸福、陶醉的光彩。任职于亚太经合组织(Asia-Pacific Economic Cooperation,以下简称APEC)已历10年,王丽丽是APEC工商咨询理事会中国代表,及APEC世界妇女领导人组织成员。

参与国际政治、经济舞台的纵横捭阖,同国家领导人近距离接触,这样的经历颇富挑战性。“在那种场合,你需要将国家利益的大背景时时刻刻装在脑子里。没有人能够设想所有的突发事件,因此,也就没有人能告诉你遇到什么情况时要怎样应对。”

比如涉及两岸关系的问题,王丽丽讲了两个小故事。

一是2001年的上海会议。本来会前的默契是,中国台湾只能派“次长”级官员参会,但那次他们却派来了诺贝尔化学奖得主、时任台湾“中央研究院”院长李远哲。李远哲找到王丽丽,希望通过她传递一个信息—在关于中国台北代表级别的问题上,“两岸各退一步”。“主权问题没有谈判的余地”,这是王丽丽的回答。

二是在2006年的河内会议上,中国台北代表打算在对话中抛出一个刁钻的问题,王丽丽决定阻止他。这个代表一直推托有事,避而不见,王丽丽就等在他下榻的酒店大堂里,一直等到午夜,终于等到这位代表,并同他一直谈到凌晨一点半,最终说服了对方。“国家利益当前一定要强硬”,王丽丽回忆道。

本次采访不久前,王丽丽刚刚参加完在新西兰召开的APEC会议回到北京。会上,应东道主之邀,王丽丽作了关于国际货币体系改革的主旨报告,中英文对照,同时提交给央行和银监会领导,以及外交部。王丽丽的另一个提案是关于跨国资本流动过度的问题。关于前一个报告,王丽丽透露,这是一项长期工作,还要做进一步准备提出第二轮报告。至于后一个,则源于她对当前危机的观察与思考。

“你知道英国苏格兰哈利法克斯银行(HBOS)破产案例吗?”王丽丽问道。“我分析了这家银行破产的原因和整个过程,发现它同美国的银行破产案例很不同,其资产负债表其实非常健康。其破产完全是资本市场短期的非正常流动所致。我很想就此做一个案例分析,这同我此前两年所作的关于跨境资本流动的课题是一致的。”据王丽丽透露,她的这一提案得到APEC多个成员国,包括美国、加拿大、澳大利亚、日本、秘鲁、智利等的重视与参与,还从APEC申请了一笔研究资金,由美国南加州大学作专题研究。

直到2008年底,王丽丽一直是国际商会(International Chamber of Commerce,以下简称ICC)最高决策层即执行委员会(Executive Board)的成员。熟悉外贸业务的人对ICC都不陌生,因为了解ICC对各种国际贸易术语的解释,是从事外贸和贸易融资最基础的入门知识。作为ICC最高决策层成员,过去6年中,王丽丽参与了国际贸易规则的制定,具体工作,照王丽丽的描述,“一群白头发、戴眼镜的大人物关起门来制定国际贸易规则。所有议题都要讨论表决,要阅读大量的英文资料,而且全部要事必躬亲,不能指望助手的帮忙,因为在ICC总部门禁森严,外人无法窥其门径。”

长期参与国际贸易规则的制定,针对当前全球危机之下贸易保护主义抬头的形势,王丽丽正在设想能否通过贸易融资打开资金通道,提振全球经济增长。“我有一个很棒的主意,在不久前的APEC财长会议上提到过,日前同ICC主席吃饭时还同他分享,不过现在还不能告诉你,”王丽丽卖了个关子,显得有点“神秘兮兮”的。这个计划需要“多方面——包括国家财政、社保和进出口国双方的金融机构——共同参与、共担风险”,王丽丽表示。

眼下,王丽丽还是国际掉期与衍生产品协会(International Swaps and Derivatives Association, Inc.,以下简称ISDA)董事会成员。

“这是一个‘富人俱乐部’,有关国际衍生品交易的很多规则都是由该组织制定的。”王丽丽这样介绍协会在全球金融业中的地位。同其他“高级金融”规则制定机构一样,ISDA很大程度上也是由“欧美人士”和“男性”主导——董事会20多位成员中,除王丽丽外,只有两位亚洲人,分别来自日本的瑞穗银行和野村证券,其余的则全部来自于欧美的金融机构;除王丽丽外,也只有另外两位女性,其中还有一位在秘书处从事行政,而非业务工作。

“中国一定要参与游戏规则的制定,否则,没有话语权,完全处于被支配的弱势地位,不仅蒙受经济损失,而且会莫名其妙地受损失。” 任职于该协会,王丽丽不仅要代表中国金融界的利益,在国际金融规则制定过程中为中国金融业争取更多话语权,在很大程度上,也代表了整个亚洲金融界的利益。

“你知道ISDA董事会用了多长时间才就是否接纳一个中国人进入最高决策层作出最终决策?整整一年的时间!”王丽丽回忆道。“他们最初同我就有关接纳我加入董事会的意向接触一年后,才突然通知我说该组织董事长希望同我电话交流,而后,一个星期六早晨,在我全然没有防备时,电话打到我家里,足足‘拷问’了我一个多小时,问题涵盖我本人的从业经历、衍生品相关知识,以及对ISDA组织的认识。一直到我正式成为董事会成员、有权查阅其内部机密文件后,我才知道,原来为了我的任职,ISDA董事会专门召开过两次会议。”

早在当前的危机爆发前,包括沃伦·巴菲特在内的业内闻人即曾指责衍生品是“金融大规模杀伤性武器”,而本次危机中,衍生品,特别是OTC衍生品交易缺乏监管与透明度,被认为是危机的罪魁之一,作为规则的制定者,ISDA备受关注。当前ISDA的工作一是要为衍生品交易建立监管机制,二是建立中央清算机构,希望借此提升衍生品市场的透明度,更好地控制风险。规则的制定总会涉及各利益相关方的博弈,在ISDA董事会内各种不同见解也时有碰撞。对此,王丽丽表示,在这个舞台上,她一定要将中国乃至整个亚洲金融业的合理利益诉求充分表述出来。

在王丽丽的努力下,ISDA第24届年会于2009年4月下旬在北京召开,这是该组织首次在中国召开此类会议。央行和银监会相关领导届出席。

“我们自己驾车从格尔木到拉萨,一路上你感觉蓝天、白云离你那么近,仿佛一伸手就能摘下天上的云朵。你能亲眼看到成群的藏羚羊在飞奔—真的是在‘飞’,轻灵得像飞禽。我们走过唐古拉山口,走过雅鲁藏布江,感受青藏高原上的朝晖夕阴、气象万千,体验藏民的生活。”

王丽丽讲述着自己的西藏之旅,颇为感性。说起这段经历,是因为记者问起,领导一家大银行,还要参与若干国际组织的领导与决策工作,经常出差,“几乎每天都要加班”,王丽丽如何平衡自己的事业与家庭生活。

“生活是自己创造的,怎能不兼顾?”王丽丽反问道。“但肯定会有所牺牲。”

王丽丽并不讳言曾有过的“焦头烂额”。结束在伦敦的任期回到中国银行总部,本想休息一下,好好享受家庭生活,却立即被行长委以领导全行信贷改革的重任,其后的三五年间,王丽丽几乎每天“干得昏天黑地,不到晚上10点不下班”。有一年的元旦,新年的钟声已经敲过,王丽丽还在办公室加班批贷款。时任中行行长刘明康也在加班,离开办公室时,特地叫人给王丽丽送来一块点心,“当时我太饿了,感觉那是我有生以来吃过的最好吃的点心。吃完后还要继续加班”。

还有一次,王丽丽的先生在英国学习,留下她独自一人照料当时才上小学二年级的儿子。一天,王丽丽让儿子放学后在某地铁站等着她去接,可那天因为工作太过繁忙,直到晚上10点,王丽丽才如梦初醒地记起儿子还在等着她,其时正下着雪。

“为了事业真的需要付出很多,但没必要到这种程度。虽然我是这么过来的,但其实并不赞成女性专业人士要这样做。”虽然时隔多年,谈起这个小插曲时,王丽丽的神情和言语间还带着些愧疚。

现在,虽然还是几乎每天加班,周末也经常要出差,但王丽丽表示,加班时间不会那么久了,尽量和家人共进晚餐,周末如果不出差,“一定要和家人好好安排一些活动”。

虽然先生有时会“挤兑”她“不食人间烟火”,已经上大学的儿子也会就“人生价值”之类的问题同她争论,但谈起这类家庭生活琐事时,王丽丽的脸上洋溢着一种对家人的深深的眷恋与由衷的幸福。

王丽丽回忆着自己最早结缘金融衍生品交易的情形。正是在伦敦金融城,她成为新中国最早的外汇交易员之一。而那时,即便在西方发达经济体,金融衍生品也才起步不久,女性交易员更是凤毛麟角。

如今,身为全球盈利最高、市值最大的中国工商银行副行长,王丽丽分管的业务之一仍是自己的本行——全球金融市场部。这个部门有100多人,其业务却涉及工商银行近一半的资产,而且“内资银行,无论规模大小,交易员出身的总行级领导,大概只有我一个”,王丽丽言下不无自豪。

虽然她已不再直接从事交易,但我们仍不难感觉出那种出色交易员特有的敏锐思维。王丽丽说:“我会经常去交易室,观察交易员在电脑上一步一步地操作,发现并指出其中可能存在的问题。我也会时常提醒交易员,要真正出类拔萃,他们不能将自己的思维局限于路透或彭博终端的大屏幕,还要关注国外网站上的最新消息,关注国际金融机构的信息披露,关注美国国会在讨论什么,未来几个月内可能会出台什么法案,等等。英国《金融时报》的市场版是一定要看的。要有前瞻性和预见性”她左手边的一张桌子上,赫然摊着一摞打开的“淡三文鱼色”的印刷品,正是号称国际银行家们每日必读的《金融时报》——“除了在英国留学时负担起来实在有些困难,这是30年来我几乎每天必读的”。

自2001年从中国银行加盟中国工商银行任副行长以来,用王丽丽自己的说法,她的成就主要是“带了一支队伍,做了一点贡献,干了一些事情,学了一些知识”。

当时,工商银行国际业务很少,国际结算量才1600多亿美元左右,现在则是7700亿,每年增速都在30%以上。那时,工商银行境外机构寥寥无几,而王丽丽到任后的第二年就将交易室迁往香港,第三年就建起伦敦子行——这是新中国成立以来,中资金融机构首次在境外设立银行。此外,他们还建起了外派国际人才库,加大培训力度,为未来的国际化发展储备更多人才。她表示,我们的目标是将工商银行建成全球最大的贸易融资和国际结算银行。

王丽丽有着异常丰富、自如、率真的面部表情和肢体语言,流露出一种你通常并不会预期能在女性身上发现的那种特立独行的豪气,或者照她自己的说法,有点“大大咧咧”——工作上的事“什么都忘不了”;而处理个人事务时,“总是丢三落四”。

在描述自己30余年的从业经历时,王丽丽口中出现频率最高的词汇是“挑战”、“有趣”或“有意思”。她的目光中透着成功人士特有的自信、机智与穿透力,但并无侵略性,加之经常会爽朗地笑出声来,让人忍不住去想象她在不同的舞台上——从伦敦金融城的交易大厅,到中国银行和工商银行总部大楼,到亚太经合组织(APEC)、国际商会(ICC)和国际掉期与衍生工具协会(ISDA),现身那些或高调或私密的会议,所展现的风采。

“我喜欢富有挑战性的工作。有一段时间我特别痴迷于数学系统设计,痴迷于那种纯粹的智力挑战所带来的乐趣。”王丽丽这样描述自己从事金融工作的初衷。

作为“文革”后的第一批大学生,以优异的成绩毕业于南开大学后,王丽丽被分配到财政部,端起了当时人人艳羡的“铁饭碗”。但她却不满意,“居然”径直找到人事部,要求换到当时的财政部国外业务局—亦即后来的中国银行,从事国际业务。大概从未见过如此“不知天高地厚”的“小字辈”,据王丽丽回忆,人事部的领导看着她“直发愣”—言及此,一阵爽朗的大笑。不过,不知为什么,她的要求竟然获得了批准,而且一下子就将她分到外汇交易室,从事外汇账目管理工作。

她后来才知道,这次看似平常的工作调动背后,经过了一番对她家庭背景和本人表现的周密审查,因为在当时,外汇交易室是个“核心”部门,办公桌上的红色电话机可以直通总理、副总理,而外汇账目也属于国家核心机密。

王丽丽的工作从做账开始,起初还觉得“挺有意思”,经常要接触诸如花旗银行、德意志银行之类当时还多少有些“神秘”的新名词。但没过多久,起初的新鲜感与挑战性消失了,取而代之的是琐碎的例行公事。王丽丽并不讳言当时曾经有过的困惑,包括哭鼻子,“赖”在宿舍里不想上班,被领导“说”的“糗事”。出于对文学的热爱,她甚至一度考虑跳槽到外国文学出版社。

但机遇再度垂青王丽丽。

1979年,中国银行自建国以来首次通过考试从全国范围内选拔优秀的年轻员工赴国外学习。一向争强好胜的王丽丽也报名参加选拔,“一共考了5门,我的成绩全行总分第一”。

“好吧,反正也没出过国,连飞机都还没坐过,有这样一个机会出去看看应该也挺有意思。至于别的理想,等回来再说!”就这样,王丽丽挥别了自己的文学梦,来到伦敦金融城,到当时的英国四大银行——劳埃德银行(Lloyds Bank)、国民西敏寺(National Westminster,现并入苏格兰皇家银行集团)、巴克莱和米兰银行学习。一位英国同行曾问过她想做什么业务,她随口说“期权”。英国同行不禁莫名惊诧:“中国的银行有这项业务吗?”对于当时中国银行业同国际同业间的差距,王丽丽至今记忆犹新。

女性交易员在当时是“性别少数派”,身为“少数派”的一员,本身就是一件值得自豪的事。一个听起来像玩笑,但却颇为真实地描述伦敦金融城交易员生存状态的说法是,交易员的寿命比一般人短,离婚率比一般人高,因为交易员用脑过度,容易兴奋,而且,全球金融市场一天24小时交易,交易员的作息时间同圈外人也有时差,同家人的沟通自然受到很大影响。

外汇交易员们有自己的小圈子。每天午餐时,他们会聚在金融城的几间酒吧里,既是“偷得浮生半日闲”,让一直紧绷着的神经松弛一下,也是为了交流信息。当时,中资机构的外事纪律还颇为僵化,不允许中方工作人员涉足酒吧之类的地方。但王丽丽还是偷偷地跑去。在酒吧里,王丽丽同男性交易员们一起挤在长凳上,觥筹交错间,交换着诸如“近期美元走势如何”之类的话题。这么做其实颇有风险,“如果被领导抓住,我一定会被遣送回国的”,王丽丽笑着回忆道。但不去与同行沟通、交流信息,“根本没办法开展业务”,因此,这样的风险也是不得不去承担的—如果你真的想做出点成绩,而不是“做一天和尚撞一天钟”。

做了16年交易员,因为熟谙业务且精通英语,其间王丽丽得到诸多令人艳羡、甚至嫉妒的学习机会。除了外汇和衍生品交易,王丽丽还有机会陪同总行领导出访世界各地,以致经常会被误认为是领导的翻译或秘书。

“到国际资本市场借钱”是这些出访的重要内容之一。1980年代初,国家的政策是努力保证外汇储备不低于100亿美元。1981年12月31日,中国的外汇储备终于突破了百亿美元大关。今天,我们已习惯了20000亿美元外汇储备所带来的种种烦恼,很难想象当年的筚路蓝缕。

对王丽丽而言,为借款而展开的频繁谈判,是接触和学习当时国际金融创新前沿的大好机遇。“他们究竟如何能将固定利率折算成浮动利率,将利率降到LIBOR(伦敦银行间市场隔夜拆借利率)以下,居然还能有钱赚?如果我借了这笔钱,转手在货币市场上以LIBOR贷出,立刻就能赚到钱。当时感觉‘这太神奇了’,我的兴奋点一下就被调动起来。不厌其烦地问对方到底是怎么算出来的,从中了解到如何利用衍生品、票据之类的工具,以及各司法区不同的税收政策,造出复杂、精妙的模型”,所有这些,在当时的中国金融业界,可谓闻所未闻。“你说金融是不是很奇妙?!其中的精妙之处,由不得你不感兴趣,不去投入其中,不去努力学习。”谈及此,王丽丽的双眸绽放出兴奋的光彩,而后她又不忘补上一句:“其实,我觉得自己还是挺擅长创新的,不像一般说的所谓女性在金融界会更‘稳健’什么的。”言罢,又是爽朗一笑。

“创新是一个银行的生命力所在,在我分管的业务中,我一定要不断创新,不要沉闷,要大家都有一种兴奋感、成就感、满足感,感觉自己对银行有贡献,对社会有意义,自己的人生有意义。”王丽丽如是说。

“说起来你可能不信,我的每一次升迁都不是自己刻意经营的。最‘拽’的一次,被提升为(中国银行)行长助理时,我居然去找常务副行长,说我不想干,不想去19楼(中行总行领导层办公的楼层)。”

拥有英国伯明翰大学MBA学位的王丽丽,在描述自己的领导经历时,给出的答案却同正统的商学院教育大相径庭。的确,同她那份让人艳羡的简历形成反差的是,王丽丽看上去是那种对经营仕途不萦于心的人,否则,她应该不会有那种清澈的、比实际年龄年轻得多的眼神,以及那种洒脱、爽朗的风度。这一点与她所讲述的个人职业发展历程也颇为契合。

从英国回国后不久,一天领导找到王丽丽,慰勉有加地说:“小王啊,以后可要承担更多的重任呀!”其时,年轻的王丽丽显然还没学会“闻弦歌而知雅意”,听不出来这其实是升职的前兆,既没有试着多探些领导的口风,也没有客套一番,只是“大大咧咧”地表示,肯定会把工作做好。

不久,王丽丽成为中国银行“文革”后首批提拔到副处级岗位的三位青年才俊之一。

在王丽丽看来,经营仕途经济总需要动些专业之外的心思,如果自己能把握住,当然没什么不好,但有的人把握不住,心思动得多了,结果偏离得太远。她表示宁愿做一个“专业干部”,努力做好自己分内的工作,在专业方面不断提升,超越自己,而其他的事则顺其自然。

国外金融界常见的一种说法是,交易员要改变职业轨迹,成为一个成功的领导人,需要克服的一项重大挑战是人际能力,或曰沟通能力,因为交易员的工作更多是和数字打交道,缺乏处理“人”的问题的历练。

对这种成见,王丽丽不以为然。在王丽丽看来,无论从事什么工作,底线还是“做人”,“(有效地行使领导力)其实不在于你是否辩才无碍、长袖善舞。原则只有一条,对别人好,就是对自己好。人嘛,要学会‘舍得’,该吃亏时就得吃亏,没什么大不了的。”

王丽丽认为,做领导,首先自己的业务要强、要精,这是基础。达到一定层次后,还要有战略思维。“在中国银行,我做过外汇基金部主任,做过信贷管理部负责人,做过风险管理部老总;在工商银行,我分管公司业务部达6年之久,此外,资产负债、法律事务、改革方案,我都做过。好像银行业务我基本上都有所涉猎。而且,我在若干国际组织长期任职,懂得在大背景下进行宏观战略思考。你说我有什么好紧张的?没有。”

那么,在日常工作中,王丽丽又是如何行使领导力的呢?

“对于我分管的部门,我都会事无巨细地告诉相关人员要做什么、要怎么做、要遵循什么步骤、程序,一个月后要做什么、一年后要做什么,什么时间节点上应该向我汇报什么,等等。我的所有批示都很具体。有一段时间,每周我会给我分管的所有部门主管发一个督办单,这样,即便相关人员自己忘记了,我也都记得。这种做法后来虽然取消了,但我还是记得很清楚,如果布置的工作没有及时完成,还是一样督办。”

王丽丽回忆着参加APEC峰会时的情景,脸上洋溢着幸福、陶醉的光彩。任职于亚太经合组织(Asia-Pacific Economic Cooperation,以下简称APEC)已历10年,王丽丽是APEC工商咨询理事会中国代表,及APEC世界妇女领导人组织成员。

参与国际政治、经济舞台的纵横捭阖,同国家领导人近距离接触,这样的经历颇富挑战性。“在那种场合,你需要将国家利益的大背景时时刻刻装在脑子里。没有人能够设想所有的突发事件,因此,也就没有人能告诉你遇到什么情况时要怎样应对。”

比如涉及两岸关系的问题,王丽丽讲了两个小故事。

一是2001年的上海会议。本来会前的默契是,中国台湾只能派“次长”级官员参会,但那次他们却派来了诺贝尔化学奖得主、时任台湾“中央研究院”院长李远哲。李远哲找到王丽丽,希望通过她传递一个信息—在关于中国台北代表级别的问题上,“两岸各退一步”。“主权问题没有谈判的余地”,这是王丽丽的回答。

二是在2006年的河内会议上,中国台北代表打算在对话中抛出一个刁钻的问题,王丽丽决定阻止他。这个代表一直推托有事,避而不见,王丽丽就等在他下榻的酒店大堂里,一直等到午夜,终于等到这位代表,并同他一直谈到凌晨一点半,最终说服了对方。“国家利益当前一定要强硬”,王丽丽回忆道。

本次采访不久前,王丽丽刚刚参加完在新西兰召开的APEC会议回到北京。会上,应东道主之邀,王丽丽作了关于国际货币体系改革的主旨报告,中英文对照,同时提交给央行和银监会领导,以及外交部。王丽丽的另一个提案是关于跨国资本流动过度的问题。关于前一个报告,王丽丽透露,这是一项长期工作,还要做进一步准备提出第二轮报告。至于后一个,则源于她对当前危机的观察与思考。

“你知道英国苏格兰哈利法克斯银行(HBOS)破产案例吗?”王丽丽问道。“我分析了这家银行破产的原因和整个过程,发现它同美国的银行破产案例很不同,其资产负债表其实非常健康。其破产完全是资本市场短期的非正常流动所致。我很想就此做一个案例分析,这同我此前两年所作的关于跨境资本流动的课题是一致的。”据王丽丽透露,她的这一提案得到APEC多个成员国,包括美国、加拿大、澳大利亚、日本、秘鲁、智利等的重视与参与,还从APEC申请了一笔研究资金,由美国南加州大学作专题研究。

直到2008年底,王丽丽一直是国际商会(International Chamber of Commerce,以下简称ICC)最高决策层即执行委员会(Executive Board)的成员。熟悉外贸业务的人对ICC都不陌生,因为了解ICC对各种国际贸易术语的解释,是从事外贸和贸易融资最基础的入门知识。作为ICC最高决策层成员,过去6年中,王丽丽参与了国际贸易规则的制定,具体工作,照王丽丽的描述,“一群白头发、戴眼镜的大人物关起门来制定国际贸易规则。所有议题都要讨论表决,要阅读大量的英文资料,而且全部要事必躬亲,不能指望助手的帮忙,因为在ICC总部门禁森严,外人无法窥其门径。”

长期参与国际贸易规则的制定,针对当前全球危机之下贸易保护主义抬头的形势,王丽丽正在设想能否通过贸易融资打开资金通道,提振全球经济增长。“我有一个很棒的主意,在不久前的APEC财长会议上提到过,日前同ICC主席吃饭时还同他分享,不过现在还不能告诉你,”王丽丽卖了个关子,显得有点“神秘兮兮”的。这个计划需要“多方面——包括国家财政、社保和进出口国双方的金融机构——共同参与、共担风险”,王丽丽表示。

眼下,王丽丽还是国际掉期与衍生产品协会(International Swaps and Derivatives Association, Inc.,以下简称ISDA)董事会成员。

“这是一个‘富人俱乐部’,有关国际衍生品交易的很多规则都是由该组织制定的。”王丽丽这样介绍协会在全球金融业中的地位。同其他“高级金融”规则制定机构一样,ISDA很大程度上也是由“欧美人士”和“男性”主导——董事会20多位成员中,除王丽丽外,只有两位亚洲人,分别来自日本的瑞穗银行和野村证券,其余的则全部来自于欧美的金融机构;除王丽丽外,也只有另外两位女性,其中还有一位在秘书处从事行政,而非业务工作。

“中国一定要参与游戏规则的制定,否则,没有话语权,完全处于被支配的弱势地位,不仅蒙受经济损失,而且会莫名其妙地受损失。” 任职于该协会,王丽丽不仅要代表中国金融界的利益,在国际金融规则制定过程中为中国金融业争取更多话语权,在很大程度上,也代表了整个亚洲金融界的利益。

“你知道ISDA董事会用了多长时间才就是否接纳一个中国人进入最高决策层作出最终决策?整整一年的时间!”王丽丽回忆道。“他们最初同我就有关接纳我加入董事会的意向接触一年后,才突然通知我说该组织董事长希望同我电话交流,而后,一个星期六早晨,在我全然没有防备时,电话打到我家里,足足‘拷问’了我一个多小时,问题涵盖我本人的从业经历、衍生品相关知识,以及对ISDA组织的认识。一直到我正式成为董事会成员、有权查阅其内部机密文件后,我才知道,原来为了我的任职,ISDA董事会专门召开过两次会议。”

早在当前的危机爆发前,包括沃伦·巴菲特在内的业内闻人即曾指责衍生品是“金融大规模杀伤性武器”,而本次危机中,衍生品,特别是OTC衍生品交易缺乏监管与透明度,被认为是危机的罪魁之一,作为规则的制定者,ISDA备受关注。当前ISDA的工作一是要为衍生品交易建立监管机制,二是建立中央清算机构,希望借此提升衍生品市场的透明度,更好地控制风险。规则的制定总会涉及各利益相关方的博弈,在ISDA董事会内各种不同见解也时有碰撞。对此,王丽丽表示,在这个舞台上,她一定要将中国乃至整个亚洲金融业的合理利益诉求充分表述出来。

在王丽丽的努力下,ISDA第24届年会于2009年4月下旬在北京召开,这是该组织首次在中国召开此类会议。央行和银监会相关领导届出席。

“我们自己驾车从格尔木到拉萨,一路上你感觉蓝天、白云离你那么近,仿佛一伸手就能摘下天上的云朵。你能亲眼看到成群的藏羚羊在飞奔—真的是在‘飞’,轻灵得像飞禽。我们走过唐古拉山口,走过雅鲁藏布江,感受青藏高原上的朝晖夕阴、气象万千,体验藏民的生活。”

王丽丽讲述着自己的西藏之旅,颇为感性。说起这段经历,是因为记者问起,领导一家大银行,还要参与若干国际组织的领导与决策工作,经常出差,“几乎每天都要加班”,王丽丽如何平衡自己的事业与家庭生活。

“生活是自己创造的,怎能不兼顾?”王丽丽反问道。“但肯定会有所牺牲。”

王丽丽并不讳言曾有过的“焦头烂额”。结束在伦敦的任期回到中国银行总部,本想休息一下,好好享受家庭生活,却立即被行长委以领导全行信贷改革的重任,其后的三五年间,王丽丽几乎每天“干得昏天黑地,不到晚上10点不下班”。有一年的元旦,新年的钟声已经敲过,王丽丽还在办公室加班批贷款。时任中行行长刘明康也在加班,离开办公室时,特地叫人给王丽丽送来一块点心,“当时我太饿了,感觉那是我有生以来吃过的最好吃的点心。吃完后还要继续加班”。

还有一次,王丽丽的先生在英国学习,留下她独自一人照料当时才上小学二年级的儿子。一天,王丽丽让儿子放学后在某地铁站等着她去接,可那天因为工作太过繁忙,直到晚上10点,王丽丽才如梦初醒地记起儿子还在等着她,其时正下着雪。

“为了事业真的需要付出很多,但没必要到这种程度。虽然我是这么过来的,但其实并不赞成女性专业人士要这样做。”虽然时隔多年,谈起这个小插曲时,王丽丽的神情和言语间还带着些愧疚。

现在,虽然还是几乎每天加班,周末也经常要出差,但王丽丽表示,加班时间不会那么久了,尽量和家人共进晚餐,周末如果不出差,“一定要和家人好好安排一些活动”。

虽然先生有时会“挤兑”她“不食人间烟火”,已经上大学的儿子也会就“人生价值”之类的问题同她争论,但谈起这类家庭生活琐事时,王丽丽的脸上洋溢着一种对家人的深深的眷恋与由衷的幸福。

本文标题:从中国最早职业女外汇交易员到世界最高市值银行家 - 外汇交易员_外汇操盘手_外汇分析师

本文地址:https://www.waihuigaoshou.com/forextrader/119.html